Monica Guerritore torna ad interpretare l’ultima Garland con il testo di Peter Quilter. Ma il lavoro del drammaturgo rende davvero omaggio al meglio all’amata ed insostituibile artista?

Monica Guerritore torna ad interpretare l’ultima Garland con il testo di Peter Quilter. Ma il lavoro del drammaturgo rende davvero omaggio al meglio all’amata ed insostituibile artista?

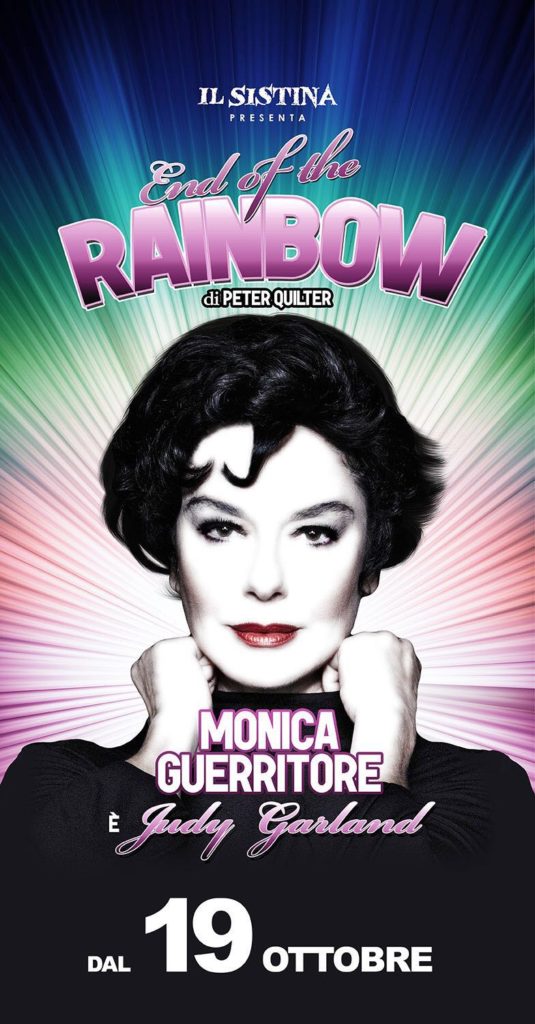

Dopo il debutto nel 2013, Monica Guerritore ha riportato in scena, questa volta al Sistina di Roma, lo spettacolo End of the Rainbow di Peter Quilter, dramma con musica che punta l’attenzione sugli ultimi mesi di vita di uno dei grandi miti del cinema: Judy Garland.

La storia prende in esame infatti le sei settimane di concerti londinesi di Judy nel dicembre 1968: l’artista sarebbe morta sei mesi dopo, a 47 anni appena compiuti, il 22 giugno 1969.

Lo spettacolo originale aveva debuttato in Australia, alla Sydney Opera House nel 2005, per poi approdare anche nel Regno Unito. Per la produzione del West End e per quella di Broadway il ruolo fu interpretato da Tracie Bennett. Numerosi gli allestimenti nel resto del mondo che testimoniano l’apprezzamento riscosso.

La versione italiana è diretta da Juan Diego Puerta Lopez e la produzione, precedentemente di Francesco Bellomo per l’Isola Trovata, è firmata questa volta da Il Sistina, che si affida a End of the Rainbow per aprire la nuova stagione teatrale all’insegna di tre grandi figure femminili: la Garland, appunto, Evita (Malika Ayane) e Lady Diana (Serena Autieri).

Prima di analizzare l’edizione italiana, qualche riflessione sul testo originale di Quilter.

Prima di analizzare l’edizione italiana, qualche riflessione sul testo originale di Quilter.

Una domanda si fa strada immediatamente: è giusto o meno dare vita a questo genere di operazione? Mostrare un unico aspetto di Judy Garland, parlare soltanto del suo lato più buio, quello della fine, mettere ancora una volta in luce la decadenza, i debiti, le pazzie, la dipendenza da alcool e psicofarmaci aggravatasi sempre più, le sue performance da ubriaca con cadute rovinose sul palco, le sue fughe, le sue bravate, vuol dire davvero rendere un omaggio all’artista o, piuttosto, svilirla? Perché mostrare solo la punta di un iceberg che si sa, emerge dall’acqua solo per il 10%, senza approfondire veramente? Sul palco si vede una Garland che cerca ogni espediente per non pagare l’Hotel in cui alloggia, che porta con sé un mazzo di rose ed una pelliccia per rappresentanza, per celare la sua rovina economica, una donna che minaccia di buttarsi dalla finestra e si fa beffe del malcapitato direttore, che non riesce ad andare sul palco se non con l’aiuto delle pillole che nasconde ovunque, sfuggendo al controllo del nuovo fidanzato, una donna che nei momenti di lucidità prova anche a lottare per liberarsi dalla sua dipendenza. Ma tutto rimane in superficie. Non si scava nelle cause che hanno portato la Garland al declino che l’ha condotta alla morte; non si approfondisce il rapporto con la madre (solo un paio di accenni che sembrano promettere bene ma che sono poi subito abbandonati per passare oltre); non si parla delle responsabilità che pare abbia avuto anche la MGM per la sua dipendenza, non si raccontano le delusioni sentimentali e professionali precedenti, non si dice che il vizio del gioco di uno dei suoi mariti ne causò probabilmente la progressiva perdita del patrimonio, non si parla affatto del rapporto di Judy con i figli, anzi: questi ultimi sembrano semplicemente non esistere, nella sua vita. Non si parla dell’anoressia e della cirrosi dalle quali pare fosse stata colpita e che l’avrebbero probabilmente condotta alla morte anche se non fosse rimasta uccisa da overdose prolungata di barbiturici.

Non si ricorda la grande artista che è stata nei tempi dello splendore. La si dà per scontata. Ma perché, se ci ha regalato così tanto, dobbiamo ricordarla solo nella decadenza? Cosa devono pensare di Judy Garland le nuove generazioni che la conoscono poco come artista, magari solo per aver guardato, da piccoli, Il Mago di Oz e che la incontrano per la prima volta con questo spettacolo?

Certo, un dramma della solitudine e l’idea di osservare una diva al tramonto sono sempre interessanti e, del resto, esiste già un testo meraviglioso che è appunto Viale del tramonto, anche se la decadenza dell’immaginaria Norma Desmond ha ben altre cause ed epilogo. Sicuramente testi del genere stimolano autori, registi ed attori, perché si tratta di lavori che mettono fortemente alla prova chi li porta in scena.

Un cosa è certa: un’artista come Monica Guerritore ha saputo scavare più in profondità nel personaggio e nella persona di quanto non abbia fatto la pièce di Quilter ed il suo lavoro di introspezione nei momenti più drammatici restituisce al pubblico quella intensità e quella ricerca nell’anima dell’artista che scarseggiano sulla carta e che, quando ci sono, si perdono quasi subito dietro a situazioni che sarebbero comiche solo se non si conoscesse il finale della “storia”: tuttavia la maggior parte degli spettatori si diverte e ride e bisogna prenderne atto, tanto più che lo spettacolo si autodefinisce “… un musical tragico e divertente allo stesso tempo”.

Dominatrice della scena, e non poteva essere altrimenti, la Guerritore non si risparmia passando tra gli alti e bassi dei nervi, dell’umore e dei differenti stadi di lucidità della Garland con grande forza. Concorrono efficacemente a sottolineare il dramma anche i bui progressivi di Stefano Pirandello, che firma il disegno luci. Si nota poi il lavoro fatto da Monica Guerritore per riprendere in qualche modo anche parte della gestualità di Judy, in parte anche grazie a Gino Landi che ha curato i movimenti per le canzoni.

Dominatrice della scena, e non poteva essere altrimenti, la Guerritore non si risparmia passando tra gli alti e bassi dei nervi, dell’umore e dei differenti stadi di lucidità della Garland con grande forza. Concorrono efficacemente a sottolineare il dramma anche i bui progressivi di Stefano Pirandello, che firma il disegno luci. Si nota poi il lavoro fatto da Monica Guerritore per riprendere in qualche modo anche parte della gestualità di Judy, in parte anche grazie a Gino Landi che ha curato i movimenti per le canzoni.

Per quanto riguarda la vocalità nei brani musicali, nessuno pretendeva certo di trovarsi davanti ad una rediviva Judy Garland ma ricordiamoci che, seppure un po’ compromessa, con tutte le difficoltà ed i limiti sopraggiunti nell’ultimo periodo, anche alla fine la voce di Judy Garland rimase pur sempre LA voce di Judy Garland. Preparata dalle vocal coach Maria Grazia Fontana e Lisa Angelillo (che ha contribuito anche come aiuto regista), Monica Guerritore sopperisce con l’interpretazione e l’esperienza attoriale. Che si possa chiudere un occhio perché si tratta di un’interprete del calibro della Guerritore può starci.

In scena altri due interpreti: Aldo Gentileschi, che l’accompagna impeccabilmente al piano e che interpreta la parte di Anthony, pianista di Judy ed amico gay adorante – disposto a sposarla per salvarla, spinto da una diversa forma di amore – e Alessandro Riceci nel ruolo di Mickey Deans, l’ultimo fidanzato e, poi marito, dell’artista. Gentileschi caratterizza la sua interpretazione rimanendo quasi sempre su un unico tono, Riceci dà invece un’impronta più nervosa al suo Deans.

Completano il cast i tre musicisti che eseguono con Gentileschi tutti i brani tratti dal repertorio della Garland su arrangiamenti di Marcello Sirignano: Vincenzo Meloccaro (sax/clarinetto), Stefano Napoli (contrabbasso) e Gino Binchi (batteria).

La scena di Carmelo Giammello è fissa e riproduce la stanza dell’Hotel londinese Ritz Carlton, salvo poi trasformarsi virtualmente, con la sola sparizione della finestra, in fondo alla scena, nel The Talk of the Town, il locale dove si esibì la star. Se sulle prime l’idea spiazza, perché i musicisti sono confinati nel vano finestra, mentre la Guerritore e Gentileschi rimangono fisicamente nell’ambientazione dell’Hotel, la scelta potrebbe leggersi come simbolo dell’incapacità della Garland di distinguere o comunque tenere separate ormai vita pubblica e vita privata, realtà ed immaginazione, persona e mito.

I costumi di Walter Azzini richiamano immediatamente gli abiti di Judy apportando un notevole contributo di realismo allo spettacolo.

Altro tocco apprezzabile la trasformazione del pubblico reale presente in sala in quello della finzione, che interagisce consapevolmente con “la Garland” durante i suoi concerti.

Lo spettacolo scorre bene salvo qualche momento in cui cala un po’ il ritmo.

Il momento di commozione più grande, però, arriva con la vera voce di Judy in diffusione, la Judy dell’ultimo periodo, che con voce provata, piena di fatica e sofferenza, estremamente emozionante, canta ancora una volta Over the Rainbow. In quella interpretazione c’è tutta lei, tutta la sua forza: chi è così sicuro da poter affermare con certezza che quella forza la trovasse solo grazie agli psicofarmaci, come viene mostrato nello spettacolo? Chi è tanto sicuro da dire che dentro di lei, nonostante tutto, non fosse ancora accesa la scintilla magica che la rendeva tanto speciale, una forza che magari neppure lei sapeva di avere ancora? In quella interpretazione c’è tutto quello che il testo di Quilter non ha raccontato, non ha analizzato, tutti i perché, tutta una vita, tutta un’artista, tutta una donna.

Del resto lo aveva già scritto Sandro Avanzo nella sua recensione sulla nostra rivista cartacea (Anno XIV – N. 73 – Maggio/Giugno 2013): «… quando nell’ultima scena sulla voce della Guerritore si sovrappone la vera voce della Garland quando in uno degli ultimi concerti tormentata, disperata e disillusa intona Over the Rainbow tutto lo spettacolo perde quasi di significato. In quelle note, in quell’ugola, in quell’anima è racchiuso ben di più di tutto ciò che si è visto in scena fino a quel momento. Ben al di là di ogni inimmaginabile arcobaleno».

Ma se è vero, come narra la leggenda che alla fine dell’arcobaleno c’è un tesoro di monete d’oro, alla fine dell’arcobaleno di Judy Garland non troveremo mai la sua fine, ma il tesoro che ci ha lasciato.