Quando nasce un classico

Quando nasce un classico

Avete presente la vecchia massima Hollywoodiana secondo cui se vuoi vincere un Oscar e sei una gnocca da paura che si imbruttisce raramente sbagli (Charlize, Nicole, Halle, Hilary ne sanno qualcosa)?

Bene, lo stesso vale per il teatro e le storie che racconta: tocca la corda emotiva del grande pubblico ed è praticamente cosa fatta. Perché questa lunga premessa? Ma per ridare un pochino di merito al grande sconfitto della notte dei Tony Awards 2015: Something Rotten, che malgrado le 9 candidature ha portato a casa una sola statuetta, quella per il miglior attore non protagonista.

Prima di iniziare la recensione vera e propria però permettetemi un’ultima lancia spezzata, la definiva elegia per chi arriva secondo (ma poi tira dritto per la sua strada, successone dopo successone): l’aver preferito la storia narrata in Fun Home (una giovane lesbica figlia di un padre gay e suicida ed il tutto narrato con un registro leggero? Non c’era storia: a votare è pur sempre l’intellighenzia newyorchese…) alla versione rivista -in entrambe le accezioni del termine- del mito Shakesperiano mette quest’ultimo in una lista prestigiosa che comprende anche Dreamgirls, Wicked, Matilda, Aladdin o Miss Saigon, musical eccezionali che sono stati sconfitti nel rispettivo anno di candidatura da un titolo diverso, a volte un vero outsider. E scusate se è poco.

Ora però basta con Fun Home e parliamo davvero e finalmente di Something Rotten. In un adorabile post sulla pagina Facebook di una delle più importanti Compagnie italiane di produzione di Teatro Musicale uno spettatore entusiasta si augurava pubblicamente di poter rivedere prima o poi questo spettacolo anche sui nostri palcoscenici. Dimenticando per un istante le questioni non secondarie sull’entità dei diritti di messa in scena, e pur sapendo che alcuni illustrissimi nomi del nostro Gotha teatrale ne potrebbero davvero fare un allestimento splendido, dico subito che la vedo dura. Anzi: durissima. Perché i motivi per cui Something Rotten è da considerarsi uno degli spettacoli più solidi che Broadway abbia prodotto negli ultimi anni sono gli stessi che ne rendono difficilissima un adattamento italiano. Non tanto per il cast artistico, perché anche qui, come dicevo prima riferendomi al cast tecnico, abbiamo ottimi professionisti in grado di interpretare i protagonisti (lo ammetto: ero ancora in platea e anche io sono andato di Dream Cast, o se preferite di FantaMusical). Ma uno spettacolo tanto ricco per poter mantenersi di livello non ha bisogno solo di grandi nomi, ma anche di quello che potremmo definire “contorno” e “indotto”.

Ora però basta con Fun Home e parliamo davvero e finalmente di Something Rotten. In un adorabile post sulla pagina Facebook di una delle più importanti Compagnie italiane di produzione di Teatro Musicale uno spettatore entusiasta si augurava pubblicamente di poter rivedere prima o poi questo spettacolo anche sui nostri palcoscenici. Dimenticando per un istante le questioni non secondarie sull’entità dei diritti di messa in scena, e pur sapendo che alcuni illustrissimi nomi del nostro Gotha teatrale ne potrebbero davvero fare un allestimento splendido, dico subito che la vedo dura. Anzi: durissima. Perché i motivi per cui Something Rotten è da considerarsi uno degli spettacoli più solidi che Broadway abbia prodotto negli ultimi anni sono gli stessi che ne rendono difficilissima un adattamento italiano. Non tanto per il cast artistico, perché anche qui, come dicevo prima riferendomi al cast tecnico, abbiamo ottimi professionisti in grado di interpretare i protagonisti (lo ammetto: ero ancora in platea e anche io sono andato di Dream Cast, o se preferite di FantaMusical). Ma uno spettacolo tanto ricco per poter mantenersi di livello non ha bisogno solo di grandi nomi, ma anche di quello che potremmo definire “contorno” e “indotto”.

Per quanto riguarda il contorno, se date un’occhiata al Playbill distribuito in sala, vedrete che sono tutti performer non giovanissimi e di esperienza. E’ l’eterno paradosso del teatro: per lavorare occorre avere esperienza ma senza esperienza non lavori. O meglio, in Italia anche chi l’esperienza non l’ha, spesso lavora lo stesso (del resto le Accademie di spettacolo sfornano ogni anno centinaia di nuovi aspiranti professionisti che sgomitano per calcare le sacre assi dei pochi palcoscenici disponibili e spesso, per questioni di budget ridotto, fortuna, …”conoscenze” ce la fanno pure), ma questo significa che poi troppo spesso ci sono ensemble decisamente carenti nel triple treath. Cantano bene, ma ballano male. Oppure ballano benissimo, ma stonano. E tralascio la recitazione per pudore.

Per quanto riguarda il contorno, se date un’occhiata al Playbill distribuito in sala, vedrete che sono tutti performer non giovanissimi e di esperienza. E’ l’eterno paradosso del teatro: per lavorare occorre avere esperienza ma senza esperienza non lavori. O meglio, in Italia anche chi l’esperienza non l’ha, spesso lavora lo stesso (del resto le Accademie di spettacolo sfornano ogni anno centinaia di nuovi aspiranti professionisti che sgomitano per calcare le sacre assi dei pochi palcoscenici disponibili e spesso, per questioni di budget ridotto, fortuna, …”conoscenze” ce la fanno pure), ma questo significa che poi troppo spesso ci sono ensemble decisamente carenti nel triple treath. Cantano bene, ma ballano male. Oppure ballano benissimo, ma stonano. E tralascio la recitazione per pudore.

Intendiamoci: anche tra le nuove leve ci sono ottimi giovani talenti, ma per uno spettacolo complesso come questo serve esperienza: per l’intermezzo di tap che orna come un gioiello il numero “A Musical” ad esempio occorre avere un senso del teatro per costruire il quale servono proprio chilometri e chilometri di palcoscenico (cit. Lella Costa). E se non vi fidate andate a cercare l’esibizione in questione su youtube [non quella dei Tony Awards che è tagliata, ndr], un colpo di tacco vale più di mille parole.

L’indotto riguarda invece in maniera più diretta il pubblico, che pur dimostrando di amare il genere musical avendo decretato la fortuna di alcuni spettacoli nelle scorse stagioni ha anche dimostrato di non saper apprezzare gli sforzi di chi vuole proporre qualcosa fuori dai rassicuranti schemi del “già visto e collaudato” (magari in televisione nella versione cinematografica durante le feste natalizie quando la RAI è in vena di rispolverare vecchi classici). Certo, Something Rotten godrebbe della risonanza del successo d’oltreoceano, ma non sono certo che lo spettatore medio sia in grado di capire ed apprezzare l’incredibile varietà di citazioni che rendono questo musical irresistibile.

La migliore barzelletta del mondo in finlandese non farebbe ridere nessuno che non sia abituato a degustare la carne di renna, e a naso direi che non tutti i potenziali spettatori italiani abbiano una conoscenza che spazi allegramente tra Il Mercante di Venezia, Avenue Q, Gypsy, West Side Story, Francis Bacon, sir Raleigh, The Music Man, Sweet Charity o – naturalmente – Amleto (una conoscenza se non essenziale quantomeno molto utile per capire e apprezzare adeguatamente lo spirito e l’ironia con cui è stato costruito il libretto).

Già, il libretto. In un panorama mondiale pavido e parco di novità fatto essenzialmente di revival, di nuove edizioni, di adattamenti di film, libri persino fumetti questa di Something Rotten è una storia del tutto nuova. Il pubblico di conseguenza arriva senza particolari aspettative e scopre quanti diversi elementi abbiano saputo mescolare con spirito e intelligenza i fratelli Karey e Wayne Kirkpatrick , autori di musica e testi, insieme allo sceneggiatore John O’Farrell.

Già, il libretto. In un panorama mondiale pavido e parco di novità fatto essenzialmente di revival, di nuove edizioni, di adattamenti di film, libri persino fumetti questa di Something Rotten è una storia del tutto nuova. Il pubblico di conseguenza arriva senza particolari aspettative e scopre quanti diversi elementi abbiano saputo mescolare con spirito e intelligenza i fratelli Karey e Wayne Kirkpatrick , autori di musica e testi, insieme allo sceneggiatore John O’Farrell.

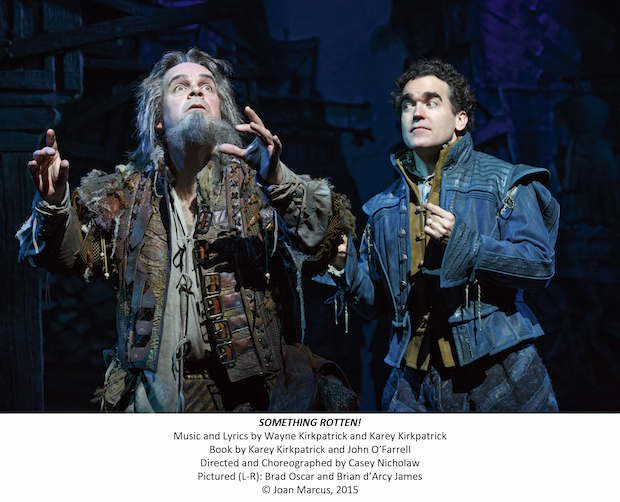

La storia è quella di una coppia dei fratelli Bottom, coevi di Shakespeare, il maggiore dei quali si rode il fegato per l’enorme successo del grande Bardo visto come una vera pop-star del proprio tempo. Si rivolge così a un indovino per chiedergli quale sarà il genere di spettacolo più fortunato del futuro. La risposta è facile: si tratta del “Musical”, forma d’arte inedita in cui le persone improvvisamente smettono di parlare e di rivolgersi l’uno l’altro per attaccare inspiegabilmente a cantare e ballare. Superato lo stupore il buon Nick Bottom (il gioco dei nomi Shakesperiani è sottile e strettamente legato allo sviluppo della storia) decide quindi che questo potrebbe essere un buon sistema per raccontare un argomento difficile come la Grande Peste Nera del 1300, inventando quindi contestualmente tanto il nuovo genere teatrale in questione che il concetto di “flop”. Costretto a ripiegare sul piano B, pensa allora di chiedere allo stesso indovino quale sarà il titolo di maggior successo del suo rivale. L’intento è quello di “batterlo sul tempo” e imbrogliando il Fato, scrivere di quel certo principe di Danimarca (un aiutino? il suo nome in inglese fa rima con Omelette…) diventando lui stesso il drammaturgo più famoso della Storia. Peccato che, come succede in ogni racconto sull’argomento che si rispetti, il fiume del tempo non cambi mai il proprio corso e anzi trova sempre il modo per risolvere i paradossi che il giocare con passato e futuro possono generare. E siccome siamo pur sempre al di qua e al di là della quarta parete nell’ambito del “Musical” questo culminerà con un meraviglioso, trascinante happy ending collettivo.

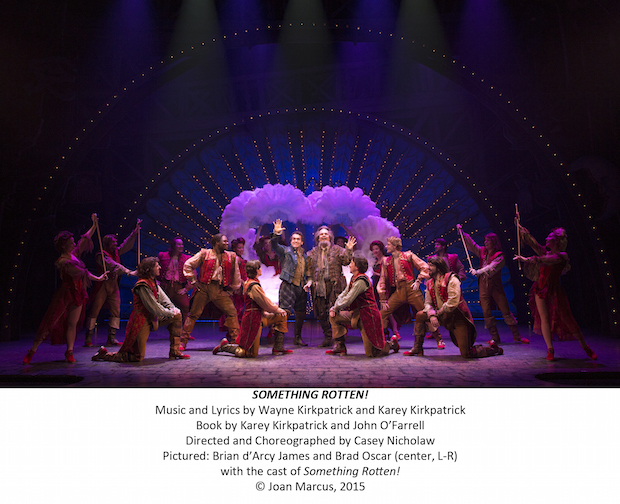

Il cast, come dicevo prima, è di altissimo livello. A capitanarlo quel Brian D’Arcy James che gli italiani amanti del genere musical televisivo ricorderanno in Smash, ed accanto a lui una gara continua di bravura di altri veterani di Bway come Oscar Brad (Nostradamus), Heidi Blickenstaff (Bea), John Cariani (Nigel Bottom), Kate Reinders (Portia), Gerry Vichi (Shylock), Brooks Ahsmanskas (un irresistibile Jeremiah, antesignano di tutti i politici e predicatori omofobi e criptochecche) e soprattutto Christian Borle, che nel ruolo di Shakespeare s’è conquistato il suo meritatissimo secondo Tony dopo quello ottenuto nel 2012 in Peter And The Starcatcher (si sa: le statuette come fermalibri stanno sempre meglio in coppia).

La cosa che comunque si apprezza di più di questo spettacolo non sono le singole performance, quanto piuttosto la perfetta sincronia e sinergia con cui queste generosamente si mettono al servizio dello spettacolo. Gli showstopper sono sempre un lavoro di squadra, non l’occasione per esibire vocalità eccezionali o manie da primadonna. Che sia Welcome To The Renaissance (l’opening), il già citato A Musical, Right Hand Man o Hard To Be A Bard (i brani più accattivanti della colonna sonora) gli attori sono sempre in movimento, sempre capaci di conferire energia all’azione scenica. Per questo una ensemble di semplice contorno finirebbe per danneggiare lo spettacolo. Il ritmo, la coralità sono davvero fondamentali e non è certo un caso che regia e coreografie siano firmate dalla stessa persona: Casey Nicholaw (che ha al suo attivo spettacoli come The Book Of Mormon, Spamalot o The Drowsy Chaperone), e a questo proposito aggiungo al paragrafo dedicato ai performers in scena due nomi a rappresentanza dell’intera, incredibile chorus line: Michael James Scott (suo è il numero di apertura che continui a canticchiare per giorni e giorni) e Marisha Wallace, la cui “citazione” di Dreamgirls è così incredibilmente potente da farla davvero sembrare l’antenata di Jennifer Holliday pre-padri pellegrini.

La scenografia di Scott Pask e i costumi di Greg Barnes infine, ultimi elementi notevoli e meritori di menzione, sono proprio quello che ti aspetti da un allegro e colorato musical vecchia Broadway che parla dell’Inghilterra elisabettiana. Colori, forme, drappeggi rappresentano una cosa, ma in realtà ne glorificano un’altra. La sporcizia della Londra del sedicesimo secolo si riveste di colori, paillette e lustrini, ed è del tutto funzionale alla costruzione di atmosfera e contesto, apparentemente cupa (con una dominanza di blu e colori scuri per le scene) salvo poi esplodere di tinte accese e vibranti nei costumi e nei numeri d’insieme per sottolineare la velocità e il ritmo dello spettacolo così come immaginato dagli autori e messo in pratica dal regista.

La scenografia di Scott Pask e i costumi di Greg Barnes infine, ultimi elementi notevoli e meritori di menzione, sono proprio quello che ti aspetti da un allegro e colorato musical vecchia Broadway che parla dell’Inghilterra elisabettiana. Colori, forme, drappeggi rappresentano una cosa, ma in realtà ne glorificano un’altra. La sporcizia della Londra del sedicesimo secolo si riveste di colori, paillette e lustrini, ed è del tutto funzionale alla costruzione di atmosfera e contesto, apparentemente cupa (con una dominanza di blu e colori scuri per le scene) salvo poi esplodere di tinte accese e vibranti nei costumi e nei numeri d’insieme per sottolineare la velocità e il ritmo dello spettacolo così come immaginato dagli autori e messo in pratica dal regista.

Non si cerca la verosimiglianza, ma si disegna ex-novo un mondo giocando sul doppio senso delle cose (cominciando dal titolo: “C’è qualcosa di marcio”. Che potrebbe essere riferito alla Danimarca, o ad un orribile musical sulla Peste Nera, oppure ancora agli ortaggi andati a male sulla testa di un autore da quattro soldi dopo il lancio degli stessi da parte del pubblico inviperito) .

Non si cerca la verosimiglianza, ma si disegna ex-novo un mondo giocando sul doppio senso delle cose (cominciando dal titolo: “C’è qualcosa di marcio”. Che potrebbe essere riferito alla Danimarca, o ad un orribile musical sulla Peste Nera, oppure ancora agli ortaggi andati a male sulla testa di un autore da quattro soldi dopo il lancio degli stessi da parte del pubblico inviperito) .

In conclusione un consiglio: se quindi vi dovesse capitare di andare a New York e aveste voglia di vedere la nascita di un classico del teatro elisabettiano, dovete proprio andare a vedere Something Rotten. E nel caso ve lo stiate chiedendo il classico a cui faccio riferimento non è Amleto, no.

Scusate ma questo articolo è illeggibile . Scritto malissimo.

Scritto male?

Io, al contrario, lo trovo scritto molto bene.

Articolo lunghissimo che senza la verve del giornalista risulterebbe alquanto “palloso”. Io lo trovo tutt’altro che scritto male!

Bell’articolo, chiaro e completo. Cosa c’è di illeggibile?